◆個室を撤廃、教員1人の広さは2.5平方メートル?

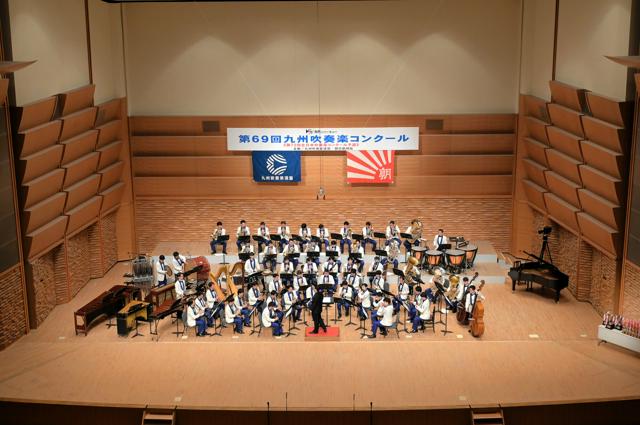

「大学とは本来、学問のための場所。個人研究室をなくしたことで、学問に適した環境が失われた」 原告側代理人の西野裕貴弁護士はこう語る。 2019年4月、梅光学院大は「クロスライト」と呼ぶ校舎を新築し、約50人の専任教員の個人研究室を撤廃した。定められた座席や部屋をなくす「フリーアドレス」型のオフィスを1階に設け、学生や職員も出入りする「共同研究室」と称している。西野弁護士によると、このオフィスの面積を専任教員1人当たりに換算すると、約2.5平方メートルにとどまるという。

「クロスライト」と呼ばれる梅光学院大の校舎。個人研究室を廃止した=山口県下関市で

梅光学院大は「人と人との多様な交流」を実現し、「教職員が一体となって学生を育てる」ためにフリーアドレス型のオフィスを導入した。これに対し、原告の1人の男性教員は「あらゆることに困っている」と憤慨する。「騒がしくて、考え事もできず、集中して業務に取り組めない。書籍や研究に必要な資材を保管するスペースも足りない。学外者も含めて誰もが行き来する場所なので、トイレに行くにしても、資料によってはいったん片付けないといけない」◆複数教員が携わる研究はないのに「共同研究室」

この男性教員はいつも、梅光学院大での講義がない日には、隣接する北九州市の大学の空き部屋を活用している。「不便と感じているのは他の教員も同じだ。論文の執筆などは、ほとんどの先生が自宅に持ち帰っている」と語り、「共同研究室と称しているが、複数の教員が携わる研究は学内では行われていない。あえて言うなら『合同研究室』かもしれない。名称からして大学の考えはおかしい」と語気を強める。

論文の執筆などは、ほとんどの教員が持ち帰って自宅でしているという(写真はイメージ)

法令上、大学の研究室はどう位置付けられるのか。 文部科学省が定める大学設置基準で、研究室は「教育研究に従事する教員に対しては必ず備える」と明記されているが、構造や設備、面積などに関する規定は存在しない。文科省は「利用形態は必ずしも個室である必要はないが、研究執務に専念できる環境でなければならない」との見解を示している。◆「研究を軽視すれば、優秀な研究者は来ない」

1、2審では、どのような研究室を設置し、教員に割り当てるかは「大学が相当に広い裁量を有する」と認定された。原告側の訴えはいずれも棄却され、現在は最高裁に上告中だ。

「大学とは何かを問う裁判」と説明する西野弁護士=福岡市中央区で

西野弁護士は「教育と研究は車の両輪。そう定めた教育基本法7条2項の精神に反している。憲法が保障する学問研究の自由も侵している」と訴える。 「梅光学院大は研究を軽視しており、教育だけを重視すればいいという考え方のようだが、今の状態では優秀な研究者は近寄らなくなってしまい、いずれは教育の質も低下するだろう。そんなことで大学として生き残っていけるのか」◆国際学部と子ども学部に900人、8割が福岡・山口出身

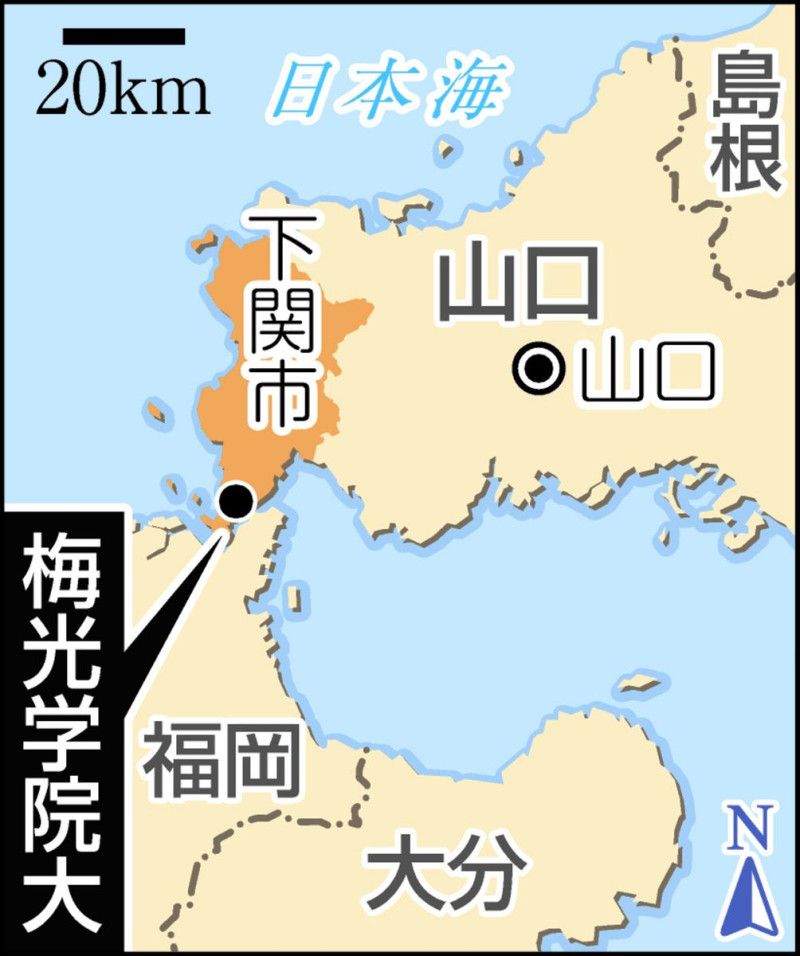

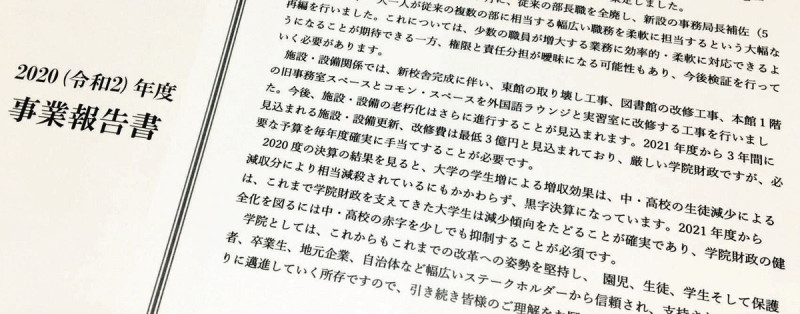

そもそも、梅光学院大とはどんな大学なのか。 1967年開学のミッションスクールで、以前は女子大だったが、2001年から共学化した。国際学部(2023年度までは文学部)と子ども学部、大学院(在籍なし)があり、今年5月時点では964人の学生が在学し、その8割超が福岡、山口県出身。系列校に幼稚園と中学校、高校がある。 卒業生の女性(49)は「地方の大学にありがちなほのぼのとした雰囲気で、卒業後は実家の近くで働く学生が多く、就職先は民間企業の事務職などが目立っていた」と振り返る。 大学を運営する学校法人梅光学院は、過去にも教員との間で複数の訴訟を抱えていた。2021年には、「財政難」を理由に賃金や退職金を減額した就業規則の変更が「不当」とされ、差額の支払いを学院側に命じる判決が確定した。 「厳しい学院財政」という記述は、新校舎完成後の2020年度の事業報告書にも。個人研究室撤廃の背景に財政上の理由があったのか。「こちら特報部」は梅光学院に質問したが、樋口紀子理事長は「係争中につき、コメントは差し控える」と短く回答した。

大学を運営する学校法人梅光学院は、過去にも教員との間で複数の訴訟を抱えていた。2021年には、「財政難」を理由に賃金や退職金を減額した就業規則の変更が「不当」とされ、差額の支払いを学院側に命じる判決が確定した。 「厳しい学院財政」という記述は、新校舎完成後の2020年度の事業報告書にも。個人研究室撤廃の背景に財政上の理由があったのか。「こちら特報部」は梅光学院に質問したが、樋口紀子理事長は「係争中につき、コメントは差し控える」と短く回答した。 ◆新校舎建設の狙いは学生集めだけ?

フリーアドレスを巡り、学院側の思惑を指摘する声もある。岡山大の堀口悟郎教授(憲法)は「大学の個人研究室は、経営的視点で考えればコストパフォーマンスが低い。ならばと、若い世代のワクワク感を刺激することで、学生集めだけに特化した校舎を設計したのでは」と推し量る。 堀口氏は「大学が果たす役割が何か。重要な転機となる訴訟だ」と強調する。「初等中等教育では、すでに社会に定着した知識を伝えていくことが重要だが、大学教育は開拓中の専門知を伝授していくもの。研究と教育の2つの機能が離れていれば、十分なパフォーマンスを発揮できない」と解説し、こう続ける。

梅光学院の2020年度事業報告書の一節。「厳しい学院財政」などの記述がある

「梅光学院大以上に経営が苦しい地方私大はたくさんある。今回の訴訟で個人研究室の廃止が適法だと認められれば、同じような経営判断を下す学校法人が確実に出てくる。研究環境を軽視する大学が増えると、日本の学術研究がどんどんやせ細ってしまうのでは」と懸念する。◆「地方私大不要」論の高まりを危惧する声

今回の訴訟を「地方私大の立つ現在地が如実に表れている」とみるのは、武蔵大の大内裕和教授(教育社会学)だ。「18歳以下の人口が激減する中、地方私大の経営環境は非常に過酷になっている。学費の高さがネックで、学生集めばかりに必死にならざるを得ず、研究・教育環境の充実に手が回らない。梅光学院大のように見栄え重視に走り、教育を支える研究がおろそかになるという、本末転倒な状況が起きてしまう」 大内氏が危惧するのは、こうした状況が「大学の数が多すぎる」という大学過剰論と結び付き、地方私大を不要だと唱える声が大きくなることだという。

18歳以下の人口が激減し、地方の大学経営は特に厳しさを増している(写真はイメージ)

「日本の大学は首都圏、関西圏、東海圏に偏在し、その他の地方ではニーズがあるのに大学が少ないのが実情だ。その役割は研究・教育だけではなく、学生が卒業後に地元で就職する例が多く、地域経済を支えている側面もある。雇用面の貢献度も高い。地方私大の衰退は地域社会の衰退につながってしまう」と語り、こう提案する。 「私学助成金は1980年代以降、ずっと削減されてきた。経済協力開発機構(OECD)の調査では、日本の高等教育に費やす予算は加盟国で最低水準と指摘されている。公的予算を拡充し、学費を引き下げ、地方私大の経営基盤を安定させることが教育・研究環境の充実には必要だ」◆デスクメモ

景気のよさが実感できない今、コストカットが必要という意識はあちこちの職場であるだろう。ただコストカットが目的化するのは危うい。研究機関が研究用の費用を削れば本業がおろそかになり、やる気までそがれかねない。他業種にも共通しそうな話。あなたの職場は大丈夫ですか。(榊) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。