人は「似ているもの」に惑わされる(写真:YakobchukOlena/PIXTA)「迷ったら、知っているほうを選ぶ」のは、人間の普遍的心理だ。選挙なら有名なほう、知っているほうの候補者。商品なら売れているものが定番。こうした選び方をしてしまうのは、「親近性」が私たちの判断に大きな影響を及ぼしているからである。親近性の心理を利用しているのは、なにも企業だけでない。政治家ももちろんそうだが、悪徳詐欺師も同じなのだ。ダニエル・シモンズ、クリストファー・チャブリス両心理学者は、最新刊『全員“カモ”』で安易に「知っているほうを選ぶ」ことに警鐘を鳴らしている。親近性だけで選んでしまうと、思ってもみなかった悲劇が待っているかもしれない――。

人は「似ているもの」に惑わされる(写真:YakobchukOlena/PIXTA)「迷ったら、知っているほうを選ぶ」のは、人間の普遍的心理だ。選挙なら有名なほう、知っているほうの候補者。商品なら売れているものが定番。こうした選び方をしてしまうのは、「親近性」が私たちの判断に大きな影響を及ぼしているからである。親近性の心理を利用しているのは、なにも企業だけでない。政治家ももちろんそうだが、悪徳詐欺師も同じなのだ。ダニエル・シモンズ、クリストファー・チャブリス両心理学者は、最新刊『全員“カモ”』で安易に「知っているほうを選ぶ」ことに警鐘を鳴らしている。親近性だけで選んでしまうと、思ってもみなかった悲劇が待っているかもしれない――。有名だから親近感が増す不思議な心理

オスカー・ワイルドの小説『ドリアン・グレイの肖像』の登場人物ヘンリー卿の名言がある。

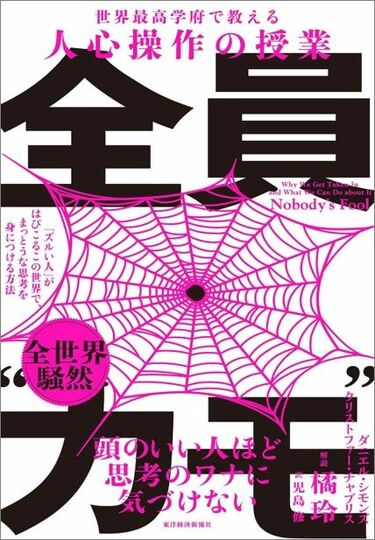

『全員“カモ”:「ズルい人」がはびこるこの世界で、まっとうな思考を身につける方法』(書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら)

『全員“カモ”:「ズルい人」がはびこるこの世界で、まっとうな思考を身につける方法』(書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら)「話題にされるより悪いことが世界に1つだけある。それは話題にされないことだ」

ワイルドの着眼点は鋭い。評判になれば親近感は増す。

私たちは、その親近感がもともとネガティブな情報に根ざしたものだということを忘れると、ポジティブな合図ととらえる傾向がある。それゆえ、「どんな評判でもよい評判」という格言がある。

一般に、私たちは無名の人よりも有名人の名前を知っている。だから、個人的にその人を知らないのに名前を知っていれば、有名人だと推測してもおかしくない。

事実、名前への親近感が増すだけでその名前を選ぶ可能性は高まる。政治学者シンディ・カムとエリザベス・ゼクマイスターは、被験者がマイク・ウィリアムズとベン・グリフィンという架空の候補者2人のどちらを相対的に選ぶか比較した。

より一般的な姓であるウィリアムズを「どちらの候補者に投票しますか?」という設問のすぐ下に記載したところ、ほかに情報がない場合、被験者の3分の2がウィリアムズを選んだ。この結果は、「なじみのある名前と投票用紙の最初にある名前が有利になる」という実験結果とも一致する。

社名や商品名に個人名をつけたがる理由

一方で、カムとゼクマイスターは、ウィリアムズの優位性に対抗するために、グリフィンの名を、被験者が認識できないほど短い時間、スクリーンに繰り返し映し出した。この条件のもとでは、ウィリアムズを選ぶ割合は13%減ったので、ウィリアムズは2倍の票差ではなく、かろうじて勝利するにとどまった。グリフィンの名前をくり返し被験者に見せると、「彼に投票する」と回答した人数は増えた。

無名の候補者が、地域の選挙戦で親近性を高めて票を増やせるとしても、実際の選挙では、短時間名前を点滅させるような微妙な方法で投票先が13%も変わることはない。

特に注目を集めるような選挙戦では、そうした微妙な方法の効果は、広告や電話攻勢、公開イベント、マスコミ報道、思いがけないニュース、そのほか実際の投票に影響を及ぼすあらゆるものに太刀打ちできないだろう。そうは言うものの、この研究は、私たちが十分な自覚もないまま親近性をもとに意思決定をしかねないことを証明している。それはアメリカで選挙の前に、ヤードサイン〔選挙の際に自分の支持する候補者の名前を庭などに掲示するための看板〕や横断幕が急増する理由の説明にもなる。

マーケティング担当者は折あるごとに、認知度と信頼感を植えつけるために親近性に訴える。ラルフローレンやIKEAのような企業が、商品に固有名詞をつけたり(たとえば、「ハンプトン」シャツや「ビリー」本棚のように)、新興企業がよく知っているものを想起させるような名称(たとえば、自動運転トラックメーカーのニコラ・モーター社は、交流電流を広めた発明家ニコラ・テスラの名前を使うことで、象徴的な発明家とEV業界でもっとも有名な企業の両方に結びつくようにしている)をつけたりする理由もそこにあるのかもしれない。

認知心理学者ゲルト・ギーゲレンツァーによれば、「再認ヒューリスティック」とは、状況がどうであれ、2つの選択肢のうちいずれを選ぶかを決めるときに直感的に働く原則のことである。この原則は単純に「迷ったら、知っているほうを選べ」と導く。

企業が同業他社のやり口を真似る事情

ニューヨーク市にはかつて「フェイマス・オリジナル・レイズ・ピザ」という名のレストランが何十軒もあったが、どの店もほかの店と関係がなかった。企業はなじみのある配色、書体、そのほかの「トレードドレス〔商品、店舗、サービスなどの全体的な外観の特徴を指す〕」の要素を採用し、既知のものを探す消費者の注目を引こうとする。

たとえば、ペンシルベニア州中部では、波型ポテトチップスの地元ブランド各社が、競合相手であるトップ企業のラッフルズのパッケージによく似た袋で販売している。

親近性と類似性が信頼の証しとなり、私たちの判断に大きな影響を及ぼすことは珍しくない。それゆえ企業は多額を投じて、自社のブランドが社会の認識を高めることに特化した広告を制作する。

1980年代に誕生した、日産自動車の海外市場向け自動車ブランド、インフィニティが、1台も自動車が登場しないテレビコマーシャルを流したのは有名な話である。実際の商品を紹介する前に純粋にブランド名を売り込んで親近性を高めるのが狙いだった。

誰が何を言ったか、あるいは何をしたかを目隠しすれば、私たちは、携わった本人を一時的に異化できる。この手法を使えば、イデオロギーというバイアスを外し、親近感や忠誠心に左右されることなく、ありのままを評価できる。これを試してみると、往々にして、実際の選択は、自分が思い込んでいたほど好みの候補者や政党と一致しないことがわかる。

親近性が徐々に信頼へと変わっていく現象は興味深い。テレビニュース番組の人気メインキャスターには、年間何百万ドルものギャラが支払われる。彼ら自身が「ブランド」であり、その日の見出しを飾るに相当する一般的なニュースを、「とにかくお気に入りのキャスターから聞きたい」と思う視聴者を引きつけて離さないからだ。

ドナルド・トランプは、2000年代に制作されたリアリティ番組『アプレンティス』で、決断力があって不真面目なことを許さない、桁外れに裕福なビジネスリーダーを脚色した「ドナルド・トランプ」を演じて有名になり、全国的な名声を得た。

ポジティブすぎる評価に真の価値はない

その役柄としてのトランプ――タブロイド紙をしょっちゅうにぎわせる、1990年代に倒産したカジノの経営者より魅力的――になじみのある人は、彼が実際に大統領候補になるという考えを受け入れやすかったのだろう。

トランプとバイデンを「候補者A」と「候補者B」とし、ロシアとアメリカを「Ⅹ国」と「Y国」としたら、どちらが正しくてどちらが間違っているか、どちらの政策が賢明でどちらの政策が誤った方向へ導くか、どちらが明らかに腐敗していて、どちらが高潔であるかなど、もっときちんと評価できるだろう。いずれにせよ、対象の名前や身元を隠して異化することで、新しい観点でそれを見られる。

人気や名声や社会の認知度は、しかるべきタイミングにしかるべき場所にいたのが主な要因である。親しみを覚えるものは、おそらく見かけほど本質的によいもの、貴重なもの、見習う価値のあるものではない。裏を返せば、ランダムな要因がただ災いして、多くの価値あるものが「今は人気がない」ということもある。じっくり吟味すれば、宝石の原石が現れるかもしれない。

ネガティブな評価がほとんどなく、ポジティブな評価が山のようにある場合、ポジティブな評価をあまりまともに受け取らないほうがいいだろう。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。