世界のエンタメ市場で存在感を示す「日本」

2024年も、あと少し。エンタメ界を振り返ってみると、世界市場においてこれまでになく日本に関する作品が存在感を示した年になったと言える。それらの中には、日本発のものもあれば、海外のクリエイターが独自の視点で日本を浮かび上がらせたもの、あるいは海外の作品で日本のアーティストが大きく活躍したものもあって、幅広い。

まずは、23年12月に北米で公開された『ゴジラ-1.0』(東宝製作)の大ヒットがあった。24年3月の米アカデミー賞で特殊効果賞を受けるなど業界人や批評家の評価を得たこの映画は、興行成績でも外国語映画として北米で史上3位。宣伝広告を全くと言っていいほどやらなかったにもかかわらず、ここまでの快挙を達成したのだ。

米アカデミー特殊効果賞を受けてトロフィーを掲げる『ゴジラ-1.0』制作チーム。左から2人目が山崎貴監督=2024年3月10日、米国・ロサンゼルス(ロイター)

そのアカデミー賞では、宮崎駿監督の『君たちはどう生きるか』(スタジオジブリ製作)が長編アニメーション賞に輝き、役所広司主演、ヴィム・ヴェンダース監督の『PERFECT DAYS』が国際長編映画部門に候補入りしている。

同じ頃、テレビでは米ディズニー傘下のFXプロダクションズが製作するドラマ『SHOGUN 将軍』が、ディズニー・ジェネラル・エンタテインメント(テレビ番組制作部門)の歴史で最長の視聴時間を更新し、記録的デビューを飾った。秋のプライムタイム・エミー賞でも18部門で受賞して業界を騒がせたばかりだが、これから本番に入るアワードシーズンで『SHOGUN 将軍』はまだまだトロフィーを集め続けるだろう。

『ゴジラ』などの同時ヒットは偶然だが…

これらのニュースが日本でも大きく報じられる中、長年ロサンゼルスに住む筆者は、「今、日本文化が海外の人から興味を持たれているのでしょうか」という質問を日本のメディアから受けることがあった。答えは、「イエス」でもあるし「ノー」でもある。前述した『ゴジラ-1.0』などの例に関していうと、「ノー」に近い。

なぜなら、『ゴジラ』も宮崎監督の映画もずっと前からあったもので、今、急に出てきたものではないからだ。長く人気を保ち、ファンベースを拡大してきたところへ、さらにすごい新作が出てきて皆を喜ばせたにすぎない。ジブリ作品の場合は近年、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー傘下の映像配信プラットホーム、Maxが契約を結び、米国の家庭に入り込んだことも、観客の裾野を広げたと思われる。

『君たちはどう生きるか』(スタジオジブリ)

『SHOGUN 将軍』も同様で、ハリウッドが突然にして1980年にヒットしたドラマをリメイクしようと思いついたわけではない。75年に出版されたジェームズ・クラベルの原作小説『将軍』を再映像化する話は、ずっと昔からあったものなのだ。複数のクリエイターが製作を試み、2017年には撮影開始直前までこぎつけながら振り出しに戻った。映画やドラマの製作スタジオが以前にも増してIP(知的財産)を重視する今の時代、『将軍』というIPを台無しにしてはならないと、FXのトップは時間を惜しまず慎重に事を進めたのである(ちなみに、ディズニーがFX親会社だった21世紀フォックスを買収すると発表したのは17年末、買収が成立したのは19年なので、ここまでの過程にディズニーは関わっていない)。

そして18年に『トップガン:マーヴェリック』の原案などで知られるジャスティン・マークスが、『SHOGUN 将軍』のショーランナー(製作現場責任者)に選ばれると、彼は主演俳優に決まっていた真田広之にプロデューサーも兼任してくれないかとオファーした。そうやって新たなスタートを切ったこのドラマは、撮影に時間をかけた上、編集などのポストプロダクション作業にも2年を費やしている。

つまり、『ゴジラ-1.0』『君たちはどう生きるか』『SHOGUN 将軍』が同じタイミングで世に出て成功を収めたのは、あくまで偶然なのである。

『SHOGUN 将軍』(ディズニープラスの「スター」で全話独占配信中)(C) 2024 Disney and its related entities

知日派外国人の小説に映像クリエイターが共感

だが、それ以外の作品を見てみると、日本文化への興味が高まっているのかという問いへの答えは「イエス」に近い。

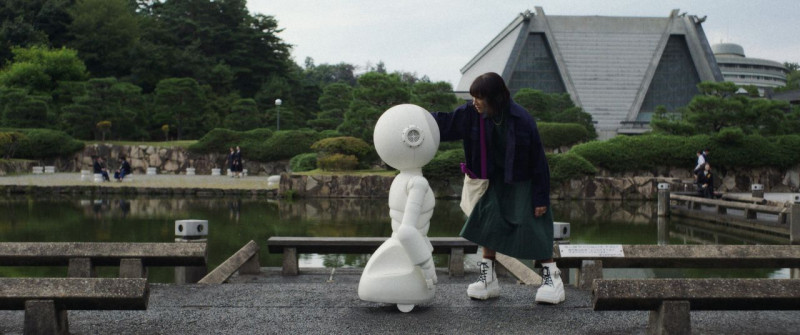

例えば、2024年7月にApple TV+で配信が始まった『サニー』。レビューサイト「ロッテントマト」で90%の肯定的スコアを獲得するなど高評価を受けたこのシリーズには、ラシダ・ジョーンズ、西島秀俊、ジュディ・オング、國村隼らが出演。クリエイターは米国人脚本家ケイティ・ロビンス、原作は日本在住のアイルランド人作家コリン・オサリバンが18年に出版した小説だ。

舞台が日本の話でも実際には別の場所でロケを行うことが多いものだが(『SHOGUN 将軍』はカナダ、マーティン・スコセッシの『沈黙-サイレンス-』は台湾で撮影された)、もともと日本が好きだったロビンスは『サニー』を絶対に日本で撮影したいと願い、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)中で観光客がいなかったことが逆に幸いして、京都のど真ん中でもロケを決行した。西島秀俊は、長いキャリアの中でも京都の街中での撮影は初めてだったと語っている。

『サニー』(画像提供 Apple TV+)

一方、25年のアカデミー賞国際長編映画部門にアイスランドからエントリーされている『TOUCH/タッチ』(日本公開は25年1月24日)は、同国出身の作家オラフ・オラフソンがパンデミックの最中に書いた小説が原作だ。舞台はアイスランド、ロンドン、日本で、Kōki, 、本木雅弘、中村雅俊などが出演する。

オラフソンはかつてソニーのゲーム部門で米国トップを務め、家庭用ゲーム機「プレイステーション」の発売に携わった人物。1980~90年代に頻繁に日本を訪れており、この物語のテーマとなる被爆者の体験についても、その頃に知ったとのこと。つい最近になってようやくその話を書いたら、ハリウッドでも活躍する同郷のバルタザール・コルマウクル監督(『エベレスト 3D』『ビースト』)の目に留まり、すぐ映画化となった。

これらは以前から日本をよく知る外国人によって最近書かれた作品が、別の外国人クリエイター、アーティストを共感させ、国境を越えて観客の心に響いたものだ。

『TOUCH/タッチ』(C) 2024 RVK Studios

『ロード・オブ・ザ・リング』新作は日本のアニメ監督を起用

さらに日本のエンタメから影響を受けたハリウッド作品として、12月13日世界公開の『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』がある(日本公開は12月27日)。

ワーナー傘下のニューライン・シネマが製作し、同シリーズ三部作と『ホビット』の脚本家を務めたフィリッパ・ボウエンがプロデュースするアニメ映画だが、監督には『攻殻機動隊S.A.C』『東のエデン』などを手掛けた神山健治を起用し、あえて日本アニメのスタイルを追求した。

ボウエンは、先にストーリーがあり、それをアニメでやろうと決めたのではなく、『ロード・オブ・ザ・リング』をアニメでやったらどうかという声を聞いて、このストーリーを思いついたと明かしている。「そんなふうに、逆の順番で始まった」と話す彼女は、「日本が持つ素晴らしいアニメの伝統にぴったりくるものが、この物語にはある」とも述べた。

確かにアニメは現代日本文化が誇る最も大きなもので、世界にも多くのファンがいる。このようなコラボレーションがこれからもあれば、日本のクリエイターの活動の場は広がるだろう。

『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』LOTR TM MEE lic NLC. (C) 2024 WBEI

2025年も続く日本を舞台にした作品

うれしいことに、2025年も海外監督の作品で日本を見られそうだ。その1つは、ザ・ロックことドウェイン・ジョンソン主演、ベニー・サフディ監督の『The Smashing Machine』(原題)。また、ティモシー・シャラメ主演、ジョシュ・サフディ監督(ベニーの兄)の『Marty Supreme』(原題)もある。

『The Smashing Machine』は既に撮り終えており、製作会社A24のトップエグゼクティブは、「ドウェイン・ジョンソンが日本の街を歩く映像はすごくフレッシュ。観客に見てもらうのが待ちきれない」と語る(注:A24への取材では、同社関係者からコメントを得た場合、相手の名前を出してはいけないとのルールがある。筆者もその条件を了承して話を聞いた)。

「どちらの映画も、監督が日本でのロケを強く望んだ。別の場所で日本を完全に再現するのは無理。確かにお金はかかるけれども、米国のメジャーな映画にあまり出てくる光景ではないし、やる価値はある」とも、同エクゼクティブは話す。

A24のように日本を舞台にした作品を現地で撮影しようと考える海外のプロデューサーやスタジオは、今後も増えていくのではないかと筆者は感じている。24年は、その始まりの年なのかもしれない。そうした作品の中から第2の『SHOGUN 将軍』が生まれるか、注目される。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。